@Yaita_Akio· Feb.8 , 2026

新世纪 NewCenturyNet

张伟国 By Zhang Weiguo (非赢利同仁园地,无广告、无稿费,所转文稿如有版权要求请联系博主)

2026年2月8日星期日

矢板明夫:亞洲進入「高市早苗時代」

@Yaita_Akio· Feb.8 , 2026

高市早苗贏了,而且是大勝

施化: “中华民族”,一个天大的骗局

读到这个标题请先别吃惊,待我把相关因果和盘托出之后,再各自判断。

"中华民族"这个词,只不过是一个观念定义,并且来自于人造。什么意思?中华民族,只是一个存在于中国人头脑中,却并不一定存在于现实中的观念。这个观念的形成,完全是有意而为,凭空设计的。当然了,人并非不可以制造观念,自古以来所有观念都是不同时代的人先后制造的。制造之后自然流传或淘汰,最终成了约定俗成的语言。

哲学大师维特斯坦对语言有个很谨慎的精辟定义。他说,只有当一句话精准地表达了外部现实,这时候再把它说出来,否则宁可闭嘴。为什么?因为假如语言脱离现实,又被误认为等同于现实,人就会陷入无知,不断被欺骗,并且被骗得心服口服,五体投地。"中华民族"正是一句这样的语言。

"中华民族"一词与实际现实相差很远,或许反映的只是部分现实。更要命的是,这句被错误定义的词语,已经成了使用汉语的十几亿人的共识,并确信不疑,被推上神坛。其神圣程度,简直上升到信仰,每个中国人都自愿用生命财产来捍卫和祭奠。可以想见,这是一个多么巨大,多么恐怖的骗局!

中国有文字记载的历史三千年,无论二十四史或资治通鉴中查不到任何"中华民族"的字样。这个词流传不过一百来年,却赫然居于中国文化榜首,极为怪异。 1901年,梁启超发表《中国史叙论》一文,提出了"中国民族"的概念。在此基础上,1902年,首次提出了"中华民族"。他在《论中国学术思想变迁之大势》一文中,对"中华"一词的内涵做了说明。在论述战国时期齐国的学术思想地位时,正式使用了"中华民族"一词。梁虽在《历史上中国民族之观察》一文中承认:"中华民族自始本非一族,实由多民族混合而成。"却不顾事实,生编硬造出"中华民族"这一单独民族,自以为是从形式到内容的革命性创造。

先定义一下什么是民族。一般以为,先有民族这个客观存在,然后才产生民族概念,最后产生民族主义。苏格兰历史学者艾伦·奥尔·安德森恰恰把这个顺序倒了过来。他认为,民族并不是自然生长的,而是一种特殊的人造产物。民族是一个只存在于想象中的政治共同体,通过语言、历史、教育和叙事,让彼此并不相识的人相信自己属于同一个我们,以此塑造了民族的边界、记忆与身份。一旦忘记民族并非天生如此,其实所有都源自观念,就会把想象当成真理。之后便不再允许被讨论,成为反常识的魔咒。

维特根斯坦晚年的哲学理论,把词语和现实的关系定义得更精辟。维特以为,不是先有存在,后有对存在的描述也就是语言,好像语言只能被动地反映现实。事实上关系是反过来的。就人类而言,他们一生下来,就被语言限定,只生存在祖先传下的语言环境中,通过语言认识世界。当一个孩子哇哇坠地,他看到颜色,听到声音,闻到气味,但完全不知道这是什么东西。只当学会一个个单词,妈妈,小鸟,红色以后,才能在脑中组织起一个世界,有了世界观。所以,语言不仅仅被动地充当认识世界的媒介,相反重要得多,相当于这个世界的主宰。谁决定了你的语言,谁就决定了你的人生。一个人,假如不愿昏昏庸庸地耗完一生,形同行尸走肉,一件可以尝试的的事情,就是质疑。质疑之一就是追问如紧箍咒般套在每个人头上的语言,是否准确地表达了现实。如果不,则加以坚拒。以这样的眼光审视"中华民族",就会发现这一语言不仅不对应现实,反而正在被人利用,用来欺骗和麻痹中国人,驱使他们顺从和甘于被奴役。

这个过程是怎样实现的?现在就一瓣一瓣地剥开来看。

正如梁启超所说,中华民族其实是由多民族混合而成的。在古代被认作中国的这一块地方,只叫中原,即现在的河南一带,古有逐鹿中原之说。中国就是中间之国的意思。从中间向四周放射,那都不叫中国。当时称为四夷:东夷、西戎、南蛮、北狄。但这一认知也只限于中国自己的典籍中,按照最新科技人类基因测序,中国人的祖先来自于非洲的智人,以及由智人繁衍的尼安德特人和丹尼索瓦人。人类的三大种族里,并没有中华民族。真要寻宗问祖,恐怕还不得不寻到国外去。

即便在今天中国境内,除去53个少数民族以外,其余大部分人都不带有单纯血缘。可以说,在汉民族里,人人都是混血儿。请注意,严格上讲汉族还不代表中华民族,还另有四族。有人问,那汉族从哪里来的?汉这个称谓本身不指血缘关系,其来自于刘邦建立的汉朝。想想看,自东汉灭亡,多少北方西方民族进入中原,与汉的后人联姻同化?我们坛里有个美女博友阿佳妮,就自称带有波斯血统。三星堆考古为什么挖不下去了?因为再挖,祖先是哪个民族就成了一笔糊涂账,戳穿了中华民族的底裤。

那为什么先人梁启超要独树一帜,整出一个子虚乌有的中华民族呢?他有他的道理。就在大清帝国崩溃的前夕,反清复明,驱逐鞑虏,民间反抗情绪日益激化。这时候把满族包含在内的五族,即汉满蒙回藏,从意识上整合为一体,很大意图是为了缓解社会矛盾。到了中华民国,这面旗帜被孙中山接过去,有效地帮助国民党统一中国。抗日战争时期,"中华民族到了最危险的时候",这个观念极大支持了蒋介石政府的抗战。从结果看,塑造中华民族观念,先后都达到了一定的政治目的。这是用来是为政治,也就是为当时的执政当局服务的。同样道理,"中华民族"到了今天,也正在全心全意地为中共服务。

谁都明白,作为百年大党的中共,已经到了风烛残年的境地。因为党天下,一党独大,本身违背历史和时代潮流。如今党内腐败争斗,国内经济衰退,民意分崩离析,国际重重围堵,日子越来越不好过。可人们奇怪的是,为什么这棵昏鸦老树尽管摇摇欲坠,就是不倒,看样子还能撑个十年八年?奥妙在于,只依赖民族主义这块压舱石。不是所谓的马列主义,而是震耳欲聋的"中华民族伟大复兴"。

民族主义的"好处",是可以把不同血缘,不同传统,不同信仰,不同习俗,不同追求,不同利益的人,统统强制性地用道义绳索捆绑在一起,哪怕再困惑再憋屈甚至再痛苦,也不得反叛。不仅不反叛,还必须俯首甘为孺子牛。因为你不能背叛你的祖先,哪怕是一个子虚乌有的祖先。

中华民族这一概念,集民族主义之大成,把一个反人性反文明反创造的魔咒,紧紧地箍在十四亿中国人的头上。明明当着奴隶,却为自己的地位而自豪。你看,中华民族是个伟大的民族,我正是这个伟大民族的一员,是不是也很伟大?中共在中华民族语境里握有解释权和代表权,所以也就是代表和靠山。

听过一个说法,说得很有道理。是这么说的,凡是那些跟你半毛钱关系没有的繁华,比如说不管是谁赢了,谁上市了,哪个数字破纪录了,只要它没落到你兜里,没让你家孩子过得更轻松,没给你家餐桌上加个菜,那么所谓的光辉业绩,不但不值得你跟着瞎激动乱骄傲,甚至说句难听的,那些跟你无关的宏大繁华,搞不好正是你现在活得这么累,压力这么大的根源。

著名学者周有光先生,历来主张要从世界眼光看国家,而非从国家眼光看世界,中国人要成为世界公民。这是对民族主义,汉学和国学的有力回击。他不同意国学的这个说法,认为学问是全人类共同拥有的,不应该以国家来划分。复兴文化的关键在于创新,而不是一味地复古。需要认识到,世界上的很多知识具有唯一性,并没有所谓的西方数学和东方数学之分。科学领域中的物理、化学、数学、现代医学等学科,例如牛顿定律、麦克斯韦定理、爱因斯坦相对论,在相同的条件下,不可能再创造出一个所谓的中华定律。还有法治、自由、博爱等这些人类的核心价值观念也是如此。周有光先生也不同意中国例外说,他认为中国要走上人类共同文明的大道,世界各国都在同一条历史跑道上,没有哪个国家是特殊的例外。

多从世界看中国,是周有光晚年思想的核心主张之一。这一观点基于他全球化的视野,融入了对中国与世界关系的深度思考。他鼓励年轻人多从世界的角度去看中国,而不是局限于从自己的视角看世界。他曾打比方,鱼在水中,看不清整个地球,看问题容易陷入片面,局限在小圈子里,难辨是非。他还提出登月球而小地球的说法,指出地球已成为地球村,各国早已相互关联,一荣俱荣,只有以世界为参照系,才能客观评判中国的发展阶段,找准自身定位,进而更好地推进社会进步与文明发展。

"中华民族"现在的状态,就像是一个死死盯着后视镜开车的人。后视镜里的景色确实壮丽,帝王将相,万国来朝。但别忘了,挡风玻璃永远比后视镜大得多。前面的路也许有悬崖,但也充满了无限的可能。别继续坐在旧梦里当沉睡的奴才,而要醒来做一个在阳光下行走的现代公民。毕竟,历史只是序章,而未来正握在我们每个人自己手里。

2026-02-07

吴洪森:高市早苗大胜的结果

王丹:中國會出現中產階級革命嗎?

2026年剛開始,全世界支持民主反對威權的人們就充滿欣喜地看到了委內瑞拉獨裁者的倒台,以及伊朗正在如火如荼地進行的大規模政治反抗。值得注意的是,與前幾年全球政治反抗中Z世代發揮了主要的推動作用不同,這一波反威權浪潮的引領著,不管是在委內瑞拉,還是在伊朗,都是作為威權政權以前的堅定支持者,以商人為代表的中產階級。而引爆抗爭的,則不是政治問題,而是經濟下滑帶來的社會不安。顯然,經濟因素已成為引發大規模抗議浪潮的核心驅動力。中國,作為全球第二大經濟體,其內部經濟壓力是否會演變為一場「中產階級革命」?

經濟危機往往是威權政權崩潰的催化劑,這一觀點可追溯到政治學理論中的「相對剝奪理論(Relative Deprivation Theory)」。該理論由美國社會學家泰德·羅伯特·格爾(Ted Robert Gurr)於1970年提出,強調人們的不滿並非源於絕對貧窮,而是預期與現實的落差。當經濟繁榮期結束,中產階級發現其生活水準下滑、機會減少時,這種「相對剝奪」感會轉化為政治動員。以委內瑞拉為例,自2013年馬杜洛上台以來,該國經濟因石油價格暴跌、美國制裁和內部腐敗而崩潰。經濟危機直接導致通貨膨脹率達數百萬百分比,糧食短缺和醫療崩潰,中產階級——如醫生、教師和企業主——從原本的體制支持者轉為反對派。他們不僅參與街頭示威,還透過社交媒體組織資源,放大抗議聲浪。到2025年,儘管馬杜洛政權透過鎮壓維持權力,但抗議浪潮持續,導致數百人死亡和數百萬人外流。這一模式顯示,經濟崩潰不僅侵蝕政權合法性,還迫使中產階級尋求變革。伊朗的案例更為鮮明。2025年底,伊朗里亞爾對美元匯率崩潰,通貨膨脹超過40%,制裁加劇了國內不平等。傳統市場(bazaar)商人,曾是伊斯蘭革命的支柱,卻發起罷工,迅速演變為全國抗議。國際社會史研究所研究員瓦拉德拜吉在半島電視台文章中指出,這是經濟邊緣化導致的轉變。

我認為, 經濟危機成為威脅威權政府的首要因素,迫使忠誠階層反戈, 這一邏輯在中國同樣成立。2025-2026年,中國經濟面臨多重挑戰:房地產危機導致約70%家庭財富蒸發,青年失業率超過20%,通貨緊縮抑制消費。與此同時,中國異議監測(China Dissent Monitor)數據顯示,2025上半年抗議達2500起,增長73%,勞工抗議增加67%。農村抗議更激增70%,達661起,涉及土地徵收和經濟不公。中國的中產階級曾受益於改革開放,視穩定為優先。但如今,他們面臨薪資延遲、裁員和機會固化的沈重壓力。相對剝奪理論在此是適用的,即:中產預期的高生活水準與現實脫節,導致失望和不滿。這不僅是經濟問題,更是政權合法性的危機。

但同時我們也要看到,與委內瑞拉和伊朗的中產階級走上街頭,進行積極抵抗不同的是,中國中產階級目前傾向於消極抵抗。這其實也不難理解。由約翰·麥卡錫和梅耶·扎爾德於1977年提出的「資源動員理論(Resource Mobilization Theory)」,強調抗議需組織資源和機會窗口。而中國的中產階級,縱使心中積累多少不滿,缺少的恰恰正是這兩項關鍵條件,「躺平」和「潤出」國外成為他們目前的首先選擇,是完全可以理解的。

對於同樣處於專制政權的壓制之下,同樣面臨經濟下行的挑戰,同樣具有龐大的心中充滿失落與不滿的中產階級的中國來說,要走到委內瑞拉和伊朗的這一步,還欠缺關鍵的一步,那就是中產階級與Z世代的結合。塞繆爾·杭廷頓的「第三波民主化」理論強調中產與青年的聯盟在轉型中的角色:青年提供能量,中產提供資源,形成跨階層運動。前些年多國的案例也印證了此點。在中國,白紙運動已見端倪:那就是以一場以中產階級廣泛的不滿為基礎,由青年世代帶頭引爆的大規模社會抗議。 如果這樣的趨勢繼續發展下去,並在某種條件下進一步加強,則革命火種或可能點燃。如果中國的中產階級和青年世代不能結合在一起,而是處於單打獨鬥的狀態,那麼擁有龐大資源的中共,將很容易將社會的反抗力量分解消化。

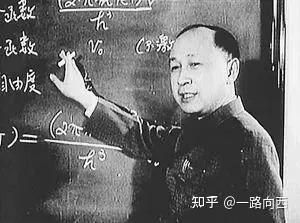

钱学森鲜为人知的另一面:不只是吹捧大跃进

知乎 2025-3-25

许多报道和回忆文章都评价钱学森是一个温和谦逊的人,其实起初他待人接物的态度并不像后来这样,叶永烈采访了钱学森早年的学生和秘书,他们回忆,钱学森刚从美国回来的时候,一股“外国作风”,说话直来直去,不懂委婉不讲情面。

戴汝为1955年毕业分配到中科院力学所,做钱学森的学生,有一次在图书馆,他碰到正在看书的钱学森,便上前请教应该看些什么参考书,钱说:

“做科研的人应当独立思考解决这种问题,用不着问我。”

戴汝为当时脸就红了。后来他试着表达自己的学术见解,钱当面批评说:“听不懂你的话,你的表达没有条理性。”有一次甚至说“你简直是胡说八道!”

戴汝为说,研究所里很多人都有过被钱学森批评得满脸通红的经历。很多年过去,戴汝为已成为中科院院士,还记得被钱老师“刺”的那种脸红的感觉。

据秘书张可文回忆,曾有一位北京大学数学系的副教授来向钱学森请教问题,进了办公室,尽管有椅子,钱学森也没有请人家坐下,那位副教授就站在钱的办公桌前毕恭毕敬地谈了十几分钟,钱学森最后说了一句话:“连这样的问题你都不懂?”副教授顿时脸涨得通红,很尴尬地站了一会儿,向钱学森鞠了一躬走了。

当时张可文在外屋看到这一幕,觉得有必要提醒钱学森注重国内的人情世故,她委婉地说:“树有皮,人有脸。”钱学森沉默不语,一声不吭。不过,张可文发觉,从那以后钱学森再也没有那样对待别人。

20多年过去,钱学森在一次谈话中提到,我最初的秘书张可文对我帮助很大,张可文知道后很茫然,不知道钱老为什么这样说。

钱学森的儿子钱永刚说,“树有皮,人有脸”那句话,这个提醒对他触动很大。

钱学森一家

钱学森一家▍和秘书互贴大字报

1957年席卷全国的反右派斗争开始了,这是钱学森回国后经历的第一场激烈政治运动,他丝毫没有此类“运动经验”,完全不知道应该怎样“响应号召”。

在“大鸣大放”中,响应号召就要贴大字报,当时力学研究所给钱学森贴大字报的人不多,因为他在美国重重罗网中回国,大家都很敬重他。

不过他毕竟是一所之长,总不能没有大字报,没有反而可能成为问题。于是,秘书张可文就和钱学森互相贴大字报,张说钱太严肃,接近群众不够;钱学森也给张秘书贴,说她“太孩子气”。

▍为确保卫星唱响《东方红》,砍掉实验项目

从1965年开始,钱学森主要负责人造卫星研制工作,这是新中国第一颗人造卫星,很大程度上是一颗“政治卫星”, 国家提出的要求是 “一次成功”,还要求卫星运行轨道尽量覆盖全球。

为了“听得到”,卫星升空时将由中央人民广播电台转播卫星上发射的讯号,但是嘀嘀嗒嗒的工程信号老百姓听不懂,设计人员你一言我一语碰出个火花:放《东方红》乐曲。

钱学森马上叫人写报告交上去,中央批准后,这个灵光一现的创意成为政治任务,卫星播放歌曲《东方红》绝不是一个普通的环节,它甚至成为重中之重,一旦上天之后歌曲“变了调”,当时正是“文革”时期,后果不堪设想。

为了确保卫星播送《东方红》乐曲准确、可靠、悦耳,钱学森多次听取卫星总体负责人员的汇报,审查设计方案,检查设备质量。

当卫星总体超重时,钱学森明确提出,凡是和广播《东方红》乐曲有矛盾的,都要给广播让路。于是技术负责人孙家栋不得不砍掉一些试验项目,以保证政治任务的完成。

经研制部门和各协作单位的共同努力,“东方红号”卫星的检验星于1969年9月完成了全部环境模拟试验,星上各系统工作正常,尤其是《东方红》音乐的质量很好。又经过严格测试和多次合练,1970年4月25日晚8点29分,中国第一颗人造卫星升空,带有鲜明新中国特色的旋律响彻太空。

▍三次论证亩产万斤

1958年,人造卫星研制工作还没有开始,“放卫星”在中国是一个生产领域的专用词,各地的高产记录不断被刷新。

1958年6月8日,《人民日报》登载了“河南省遂平县卫星农业社5亩小麦平均亩产达到2105斤”的浮夸报道,并将之称为“放出第一颗亩产卫星”。6月12日又放出第二颗卫星,声称实现小麦亩产 3520斤。

这样的产量是明显违背常识的,但四天之后,钱学森就在《中国青年报》发表了科普文章为这颗卫星提供了“科学依据”:

“土地所能供给人们的粮食产量碰顶了吗?科学的计算告诉人们:还远得很!……

因为,农业生产的最终极限决定于每年单位面积上的太阳光能,如果把这个光能换算农产品,要比现在的产量高出很多。

现在我们来算一算:把每年射到一亩地上的太阳光能的30%作为植物利用的部分,而植物利用这些太阳光能把空气里的二氧化碳和水分制造成自己的养料,供给自己发育、生长结实,再把其中的1/5算是可吃的粮食,那么稻麦每年的亩产量就不仅仅是现在的2000多斤或3000多斤,而是2000斤的20多倍!”

在此之前的1958年4月29日,钱学森已经在《人民日报》第7版发表文章《发挥集体智慧是唯一好办法》,阐述类似观点。

经过1958年的农业实践,“亩产万斤粮”的梦幻基本破灭,到1959年初春,大跃进的势头已有所减弱。

钱学森仍在《知识就是力量》杂志(1959年第5期)重申高产量的理论可能性:

“我们算了一下,一年中落在一亩地上的阳光,一共折合约94万斤碳水化合物。如果植物利用太阳光的效率真的是百分之百,那么单位面积干物质年产量就应该是这个数字,94万斤!”

作家吴晓波在文章中写到:

“钱学森的论文引起了巨大的反响。它们为各地大放卫星提供了充足的‘科学论证’,正是在这些文章发表后,‘粮食卫星’从亩产数千斤一下子窜升到了数万斤……

对于1958年的那两篇论文以及所产生的后果,钱学森应该有道歉。这是一个‘档案社会’,人人必须对自己的言行负责,越是大人物,所需负的责任自然越大。”

▍尖锐语言批判张爱萍

1975年“批邓反击右倾翻案风”运动中,年初刚出任国防科委主任的张爱萍将军被人们称为是追随邓小平搞右倾复辟的“四大金刚”之一,国防科技和国防工业系统被宣布为右倾翻案风的重灾区,号召科技战线上的广大职工“打一场批判张爱萍的人民战争”。

张爱萍(右一)

张爱萍(右一)作为国防科委副主任,钱学森在这场运动中表明自己旗帜鲜明地同张爱萍划清界限,贴了一张大字报揭发张爱萍的“大国沙文主义”,具体写的是他在20世纪60年代陪同张爱萍到发射场时发生的事情,张曾指着地图跟他说:“这里是蒙古,从前都是中国的领土。”

这张大字报张并没有在意,但是据张的后代讲述,钱学森在批斗会上的发言对张伤害很深。

张爱萍的儿子张胜在2007年出版的《张爱萍传记:从战争中走来》一书中写到:

其实,父亲并不在意别人对他的批判,他经历的太多了。他说:“要我听就去听嘛,有什么大不了的!”只是有一个大科学家(指钱学森)的发言,使他困惑和难受。这位科技界的泰斗说:“张爱萍是个什么人?我看是个魔鬼!他想拉我下水,就像魔鬼在向我招手!”

结果张爱萍心脏病突发住院。

▍绝不重返美国,胡耀邦也劝不动

改革开放以后,美国多次邀请钱学森出访,都被他拒绝了,那里是他度过青年时代的第二故乡,人们都以为他会愿意再去,事实上钱学森终生没有重返美国。

秘书张可文说,钱学森作为著名科学家,有很强的自尊心。他曾在美国遭受那样不公正的待遇,认为是极大的侮辱。1950年麦卡锡主义盛行,反共浪潮下他先是遭驱逐出境,又因科研上的“威胁”被软禁5年,经过周恩来的不懈谈判才终于得以回国。

胡耀邦

胡耀邦时任中共中央总书记的胡耀邦还劝过他,说:“钱老,你在国际上影响很大,一些国家邀请你,我建议你还是接受邀请,出去走走。你出去和别人不一样,对推动中外科技交流会有很大影响。……

今天,世界在变,中国在变,美国也在变。几十年前的事,过去就算了,不必老记在心上。”

钱学森回答说:“美国人不公开认错,我不宜出访美国”。

听此言,胡耀邦便说:“钱老,我这是劝你,不是命令你一定要去。如果你认为不便去,我们尊重你个人的意见。”

后来美国政府一位代表与中方探讨,表示那一段时期美国政府对待钱学森是很不公平的,看美国政府能做些什么,来弥补从前的过失,如果钱愿意来美国,会授予他美国科学院院士和美国工程院院士的称号。

钱学森知道后说:“这是美国佬耍滑头,我不会上当。当年我离开美国,是被驱逐出境的,按美国法律规定,我是不能再去美国的。美国政府如果不公开给我平反,今生今世绝不再踏上美国国土。”

1989年,国际理工研究所授予钱学森“小罗克韦尔奖章”,这是现代理工界能入选的最高荣誉等级,钱学森是当时第一个获此殊荣的中国科学家,但是他不肯到纽约领奖,代替他领奖的是当时的中国驻美大使韩叙。

徐庆全:关于翁永曦的挽联和悼文

转自 知乎

2026年1月27日下午6:06,翁永曦走了。

翁不算我的长辈,可以说是前辈。他在改革开放史上跌宕起伏的命运,我一直关注。我和他一同参加过几次会,最后一次是2019年2月16日,沈志华、韩钢教授和我酝酿在华东师大筹备成立“改革开放史研究中心”,在北京开了一次征求意见的会,翁永曦到会,有一个不错的讲话。我本想找出一张照片来,但不知为什么,在我拍的照片中居然没有他。

但是,在我认识的朋友中,或者朋友的朋友中,有不少人和他熟悉。所以,他去世后,有不少人唏嘘,惋惜之情溢于言表。

与翁永曦有深交的翟新华、张钢,给我发来了他们悼念的挽联。翟新华和续尚科知道我关心翁永曦的行状,也陆续给我发来他们的朋友的悼文和挽联。

我将朋友或者朋友的朋友们的挽联和悼文,汇集文中,寄托他们的哀思和我的敬意。

翟新华的挽联是:

下联:一头磕下三声响

横批:自称五百

张钢的挽联是:时代风云里纵论天下改革策 世界变局中点睛大国长短论——悼翁永曦

翟新华的挽联是00:49发来的,这已是28日凌晨了;张钢挽联是12:36发来的。他国外居住,推算时差,也是28日凌晨。两人夜不能寐,应是翁去世对他们的刺激吧。

28日上午,我电话问老翟挽联的意思。他说:

1980年12月5日,老翁谈百日复兴上“内参”,得到中央领导重视,1982年5月升为副部,1983年降职,一共三年时间,故曰“千日忙”。“一头磕下三声响”,是我母亲去世时,他赶来告别,对着遗像磕了三个响头,连在隔壁的我妹妹都听到了,我至今感念。横批“自称五百”,老翁说自己不仅是“二百五”,还是两个“二百五”。老翁是一个讲道理、讲情义、讲做人的人,我这副挽联浓缩了这个意思。做人就是要把自己看出“二百五”,所以,我曾让他把一个“二百五”让给我。现在,就让他带着“五百”走吧。

死生契阔至此,我不禁潸然。

陈越光撰写了一篇告别词:《和老翁告别》:

老翁,尊重你的意愿,不留骨灰,不开追悼会,不搞遗体告别仪式,也不要悼词。但我们,还是要来见你最后一面,送你最后一程。今日别过,此后相见,都是神遇。

你没有头衔,没有职称,没有一本署名“翁永曦著”的专著留世,你常常笑称自己“什么也没有”“什么也不是”,还以“失败者”自居,并自得其乐。然而,正是那些失败的努力、那些不成功的追求背后的热情、理想,感召后人。这也是历史的深邃迷人之处。你就是一盏在风里、雨里、浪里颠簸的航标灯。为学、经商、从政的朋友们,总是乐意去找你,你能给什么呢?你没有权力可给,没有资本可给,甚至也没有实用的招数可给,但就在你那里坐坐、聊聊、喝口茶,心情开朗了,心胸开阔了,带着你的烟味和咳嗽声起身离去时,似乎明白了什么,信心又回来了。这就是你老翁的迷人之处。

老翁,我们都属于八十年代的“这一代”,我们是大时代的儿女。鲁迅说,所谓大时代,不是生乃是死也。没有迷茫,没有伤痕,没有委屈,也就配不上这个风云激荡、生死相搏的大时代。你从来不介意后人知不知道你,但如何理解那个奠定未来的“八十年代”,后人却会在意。你是“这一代”中不能被忘却的人。

亲爱的老翁,我们都老了,年轻时被青年马克思激励,相信“我们的事业并不显赫一时,但将永久存在,而面对我们的骨灰,高尚的人们将洒下热泪。”如今,你连骨灰也要撒去,让身上的元素和能量彻底参与到大自然的伟大变迁中,这是你最后给我们的无声留言:“纵身大化中,不喜亦不忧!”

老翁,此去多安宁,来时未徘徊。

与翁永曦一样,陈越光也是“属于八十年代的‘这一代’”的佼佼者。1980年代,从“走向未来丛书”副主编到中国文化书院;1990年代,从《中国农民》杂志主编到在思想界名噪一时的《东方》杂志编委会主任,思想文化界都闪现着他的身影。

2011年,在我刊面临着一些发展问题时,他来我刊上班,不要一分钱工资,帮我们拓展思路,谋求发展。这位老大哥的沉稳和宽厚,儒雅和才华,都感染着我。2020年,读完他送我的《八十年代的中国文化书院》,深切感觉到一点:亲历者的历史书写,比我这种书斋里的研究,更引人入胜。

陈越光和翁永曦的关系,我不了解。但是,他的这篇悼文,将悲伤的告别升华为对一代人理想与精神的追忆与肯定,以离别见时代厚重,以哀思传精神星火。他们二人相知深契的关系,也跃然纸上。

田炳信写下《悼翁永曦先生》一文,我摘引如下:

惊闻翁永曦先生于2026年1月27日辞世,心绪难平。忆及上世纪90年代初,先生在广州经济技术开发区创办金同投资管理公司,我恰在穗工作,经中农信领导引荐相识,那段交往往事至今历历在目。

先生给我的初印象便是快言快语,毫无官腔。彼时他刚从副部级岗位辞职下海,却无半分架子,谈及经济形势时直言不讳,见解独到深刻。他曾笑谈自己“从9号院到开发区”的转变,说改革既要“庙堂之策”,也要“市井之行”,那份对时代的敏锐洞察与务实精神,令人折服。

先生早年插队内蒙十年,深知农苦民艰,一句“小河有水大河满”的肺腑之言,被杜润生先生赏识,35岁便出任中央农村政策研究室副主任,成为农村改革的核心参与者。他与三位同道者深入调研、大胆建言,推动了包产到户的普及,让亿万农民告别饥馑,这份功绩足以载入史册。

先生的人生始终与改革同频。从政策制定者到企业家,他在广州的创业岁月,正是市场经济浪潮初起之时。他以94%的持股比例深耕投资领域,将改革者的勇气与智慧延伸至商海,依旧保持着“问题-症结-办法”的务实作风。即便晚年,他仍以北大客座研究员的身份关注农村发展,与昔日“四君子”同道虽各有境遇,却始终心系家国,直言不讳地为改革建言。

如今先生驾鹤西去,那个快人快语、胸怀家国的身影仍清晰如昨。他用一生践行了“趁有口气,把事理清楚”的信念,既是改革先锋,亦是思想者。先生之风,山高水长。愿先生一路走好,其改革精神与真知灼见,将永远激励后人。

田炳信我不熟悉,知道他在新华社任职过。我读过他的《南方谈话亲历者访谈录》,这是一本研究邓小平南方谈话的必读书。我还读过他采访杨继绳的文章,两个新闻记者的深邃对话很有意思。

他的这篇悼文,将个人追思与历史评价融为一体,是一幅浓缩了时代精神与个人风骨的生动侧写。

1月31日,翁永曦的告别会将在八宝山举行。愿君此去,山河安渡,往生无憾,九泉含笑。